接触电致催化:搅一搅、振一振,过氧化氢的制备竟如此简单

“流水不腐,户枢不蠹”,古人的思想智慧似乎在告诫我们生命在于运动,但有没有想过,这句话中也可能蕴含着深刻的化学原理。水在自然界和日常生活中随处可见,溪流、江河、大海奔流不息,正常情况下,水分子的化学性质是相对稳定的,其O-H键的键能高达492 kJ/mol。然而,近期大量的研究成果表明,将水在室温下与固体材料(如聚四氟乙烯、SiO2、Al2O3等)混合,随后通过简单的搅拌、超声等方式处理就可直接生成过氧化氢(H2O2),这些研究结果为“流水不腐”提供了一种可能的作用机理,即“流水”与“河床”等固体界面的接触产生了源源不断的活性氧物种,可氧化水中的有机污染物 [1]。

中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士领衔的研究团队将这一现象归因于“接触电致催化(Contact-electro-catalysis,CEC)”。液-固甚至液-液界面接触带电是一种常见的现象,传统的解释认为界面电荷的产生是由于界面上的离子吸附或电离反应引起的,王中林院士团队通过大量的实验证明,接触带电中很大一部分的贡献来自界面上的电子转移过程,并于2022年首次提出接触电致催化的概念,这是一个新兴领域,它利用液-固甚至液-液界面的接触电化效应发生的电子转移来促进氧化还原反应(感兴趣的读者可阅读王中林院士近期在Chemical Society Reviews上发表的题为“Contact-electro-catalysis (CEC)”的综述文章 [1]),其中过氧化氢的形成就是一个很典型的案例。

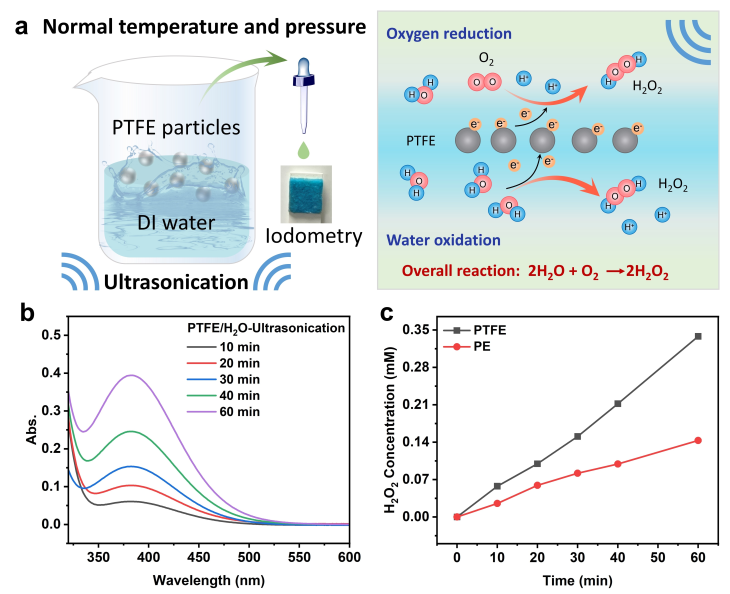

厦门大学范凤茹、中科院北京纳米能源与系统研究所王中林、唐伟等研究者在2023年首次报道了通过接触电致催化在室温下直接合成H2O2。[2]将去离子水和聚四氟乙烯颗粒在常温、常压条件下通过超声混合60分钟,即可产生约0.35 mM的H2O2(图1)。此外,有氧条件(O2或空气)下H2O2的生成量远高于无氧条件(N2),作者通过电子顺磁共振(EPR)光谱和电子牺牲剂确定了反应过程中形成了三种自由基中间体(•OH、•O2-、1O2),并通过18O2的同位素标记实验证明了O2分子参与了部分H2O2的生成。作者认为,在固-液接触电场的催化作用下,水的氧化与O2的还原同时进行形成了H2O2。

图1. 接触电致催化合成过氧化氢

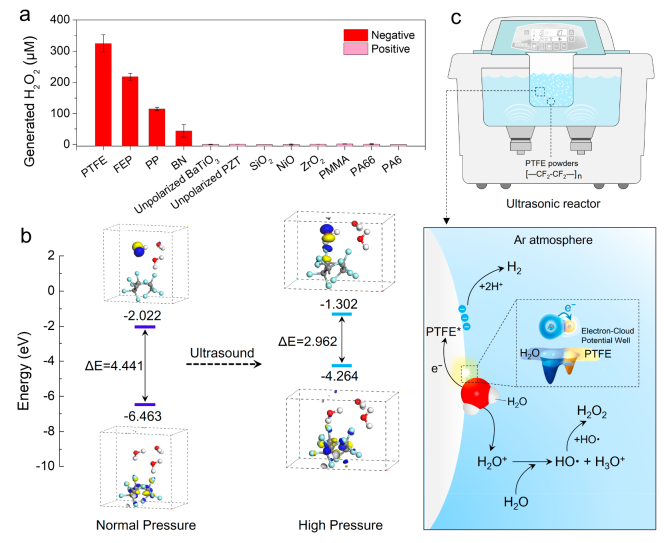

南京大学环境学院的高冠道教授等研究者2023年也报道了惰性的聚四氟乙烯可作为高效的摩擦电催化剂生成H2O2。[3] 将聚四氟乙烯粉末在纯水溶液中超声,当聚四氟乙烯的用量为0.01 g/L时,H2O2的产生率高达24.8 mmol/gcat/h。但作者观察到该反应在Ar气氛下的H2O2收率高于空气或氧气气氛,且伴随着氢气的生成,因此作者认为水氧化是该反应体系中生成H2O2的主要途径(图2)。

图2. 聚四氟乙烯为摩擦电催化剂制备H2O2

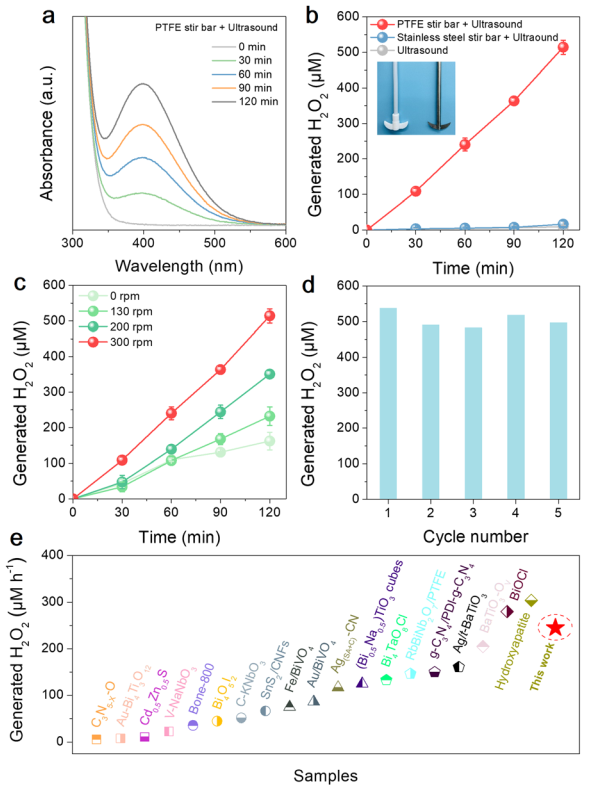

去年,绍兴文理学院的魏培云和王炎锋等研究者直接利用实验室常用的聚四氟乙烯搅拌棒对纯水溶液同时进行超声和搅拌处理,在这两种混合方式的协同作用下,每120分钟可产生约500 mM的H2O2(图3)。[4] 反应遵循相同的作用机制,并且作者同样观察到在Ar气氛下,H2O2的收率高于纯氧和空气气氛,作者认为O2还原产生•O2-会消除水氧化产生的•OH,从而降低了H2O2的收率。

图3. 利用聚四氟乙烯搅拌棒对纯水溶液进行超声和搅拌制备H2O2

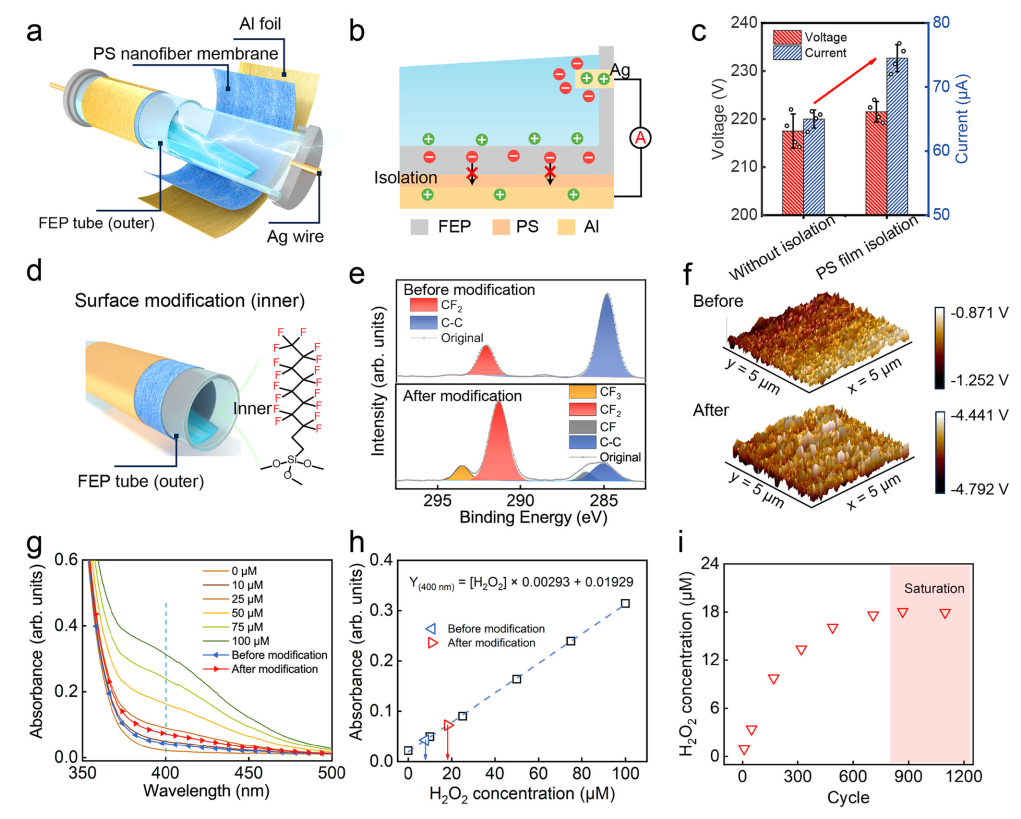

东华大学纤维材料改性国家重点实验室王宏志教授、侯成义研究员课题组设计了一种液相与固相之间的循环滑动结构,在自发产生H2O2的同时还可进行能量采集(图4)。[5] 其最大输出功率可达5.8 kW/m3,在900次循环后,过氧化氢的收率可达约18 μM。利用这一特性,作者还探索了其在海岸警示灯、无线水位探测和船舶防腐等方面的应用。

图4. 固液界面发电和产生H2O2的机理

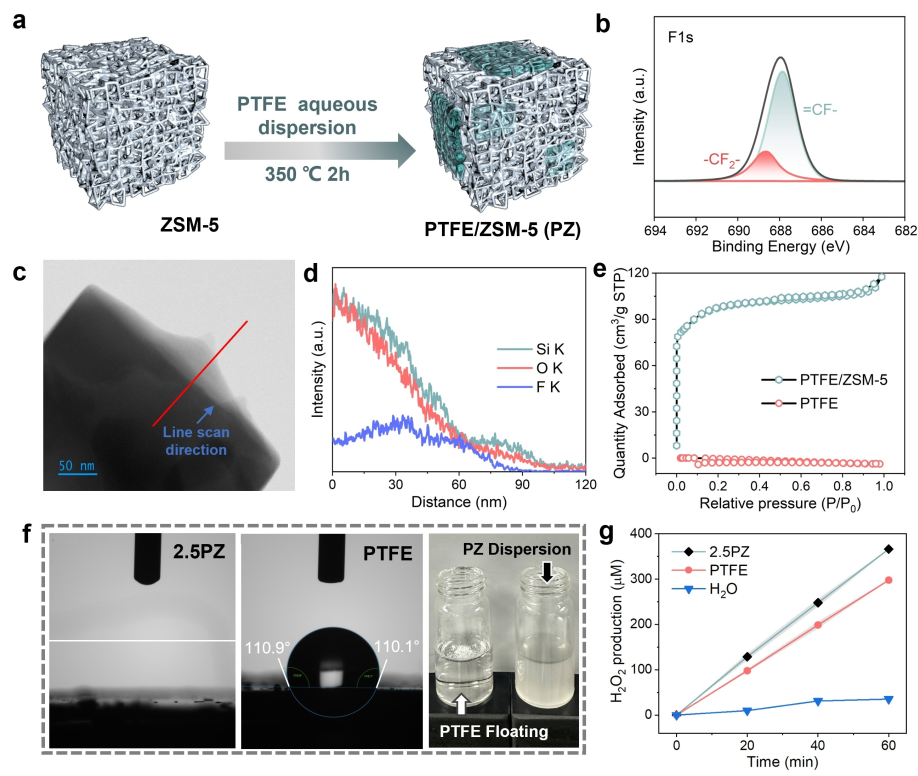

随后,考虑到聚四氟乙烯固有的疏水性,厦门大学范凤茹教授研究团队将聚四氟乙烯负载至亲水性的ZSM-5分子筛上,该复合材料可以均匀的分散在纯水溶剂中,因此在制备H2O2的反应中表现出更为优越的催化性能(图5)[6],H2O2的产率可达到1978.8 μmol/g/h。此外,作者还将该体系与FeIII引发的自循环芬顿体系耦合,通过有效的活化O2和H2O2,生成活性氧物种用于偶氮染料分子的降解。

图5. 聚四氟乙烯和ZSM分子筛复合材料制备H2O2

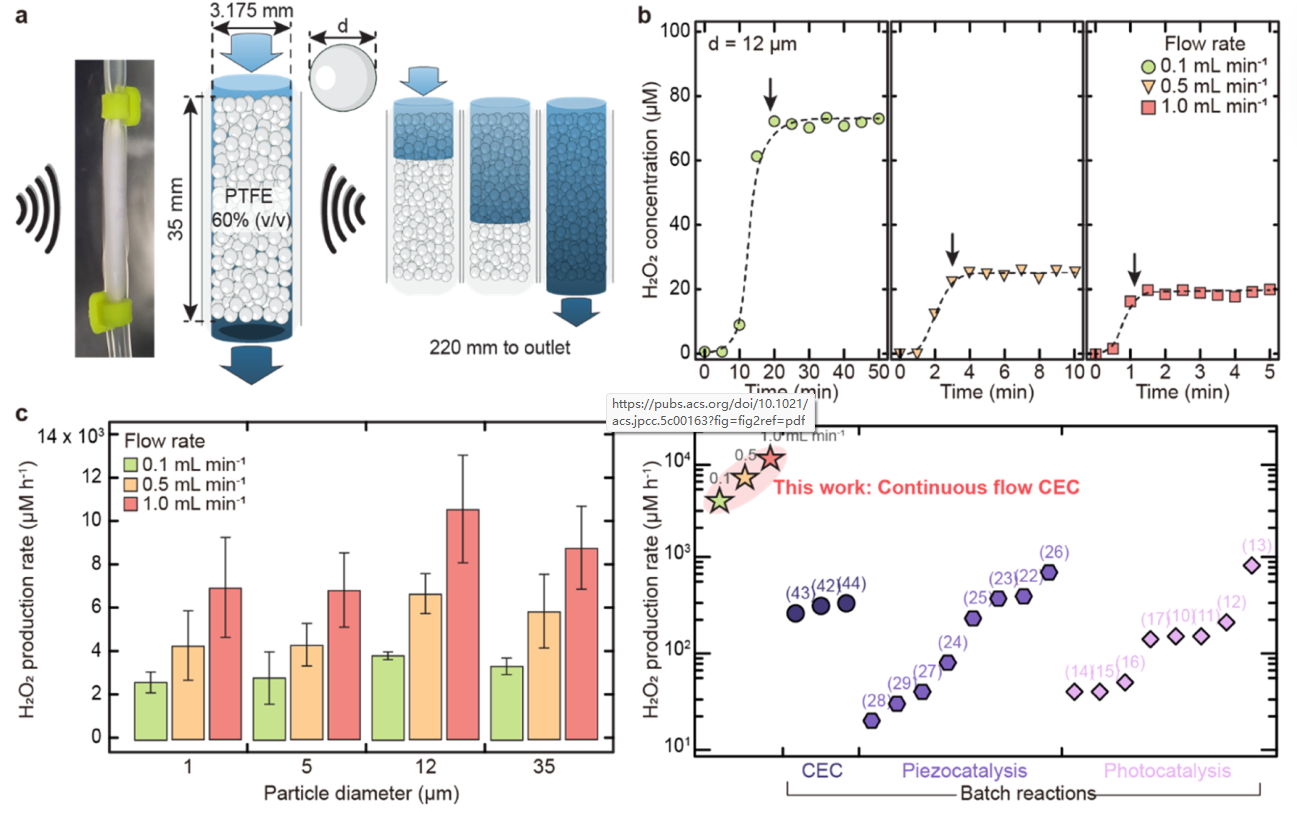

斯坦福大学的Zare教授和韩国科学技术院的Choi教授等研究者发展了一种聚四氟乙烯微颗粒填空的柱式反应器,水可以连续流过该反应,从而源源不断的产生H2O2(图6)。[7] 在适宜的反应条件下,H2O2的收率高达10.7 mM/h,相较于之前报道的批量式接触反应体系提高了约34倍。此外,作者还进一步探究了该体系在细菌消毒和污染物降解等方面的应用。

图6. 生产H2O2的连续流动接触电催化技术。

这些研究成果充分证明了界面接触电场可以高效的驱动双氧水的合成,这与斯坦福大学Zare教授等在2019年报道的水微滴可以自发形成双氧水有异曲同工之妙,水微滴生成过氧化氢的驱动力也归因于空气-水界面上形成的强电场(约109 V/m)。[8] 值得注意的是,前不久南开大学张新星教授团队发展了两种产生“非活化微液滴”的方法,利用干冰和绝热膨胀产生了均匀、非接触、过冷且未活化的微液滴,未活化的微液滴同样能够发生多种经典的微液滴反应。[9] 这一发现解决了因外部能量输入可能影响微液滴反应而引发的争论,得出了“微液滴化学加速化学反应是由于微液滴的本征性质而非外界能量导致液滴活化”这一关键性结论。

如此看来,多相界面上独特的电场特性为许多传统的氧化还原反应带来了新的机会,不知道会不会给看到这里的你一点启发呢?

参考文献

[1]. Z. Wang, X. Dong, W. Tang and Z. L. Wang, Chem. Soc. Rev., 2024, 53, 4349–4373

[2]. J. Zhao, X. Zhang, J. Xu, W. Tang, Z. Lin Wang and F. Ru Fan, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202300604.

[3]. Y. Wang, P. Wei, Z. Shen, C. Wang, J. Ding, W. Zhang, X. Jin, C. D. Vecitis and G. Gao, Environ. Sci. Technol., 2023, 58, 925-934.

[4]. Y. Wang, Y. Wang, B. Hu, M. Qiu, G. Gao and P. Wei, Chem. Commun., 2024, 60, 7331-7334.

[5]. Y. Hu, W. Yang, Y. Ma, Y. Qiu, W. Wei, B. Wu, K. Li, Y. Li, Q. Zhang, R. Xiao, C. Hou and H. Wang, Nat. Commun., 2025, 16, 1692.

[6]. W. Li, J. Tu, J. Sun, Y. Zhang, J. Fang, M. Wang, X. Liu, Z. Q. Tian and F. Ru Fan, Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 64, e202413246.

[7]. K. Lee, S. Bose, X. Song, S. Q. Choi and R. N. Zare, J. Phys. Chem. C, 2025, 129, 6254-6261.

[8]. J. K. Lee, K. L. Walker, H. S. Han, J. Kang, F. B. Prinz, R. M. Waymouth, H. G. Nam and R. N. Zare, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2019, 116, 19294-19298.

[9]. H. Chen, X. Li, B. Li, Y. Chen, H. Ouyang, Y. Li, and X. Zhang, J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 11399–11406

(本文由此山供稿)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号