柔性固态锂氧气电池集成框架的自适应界面设计

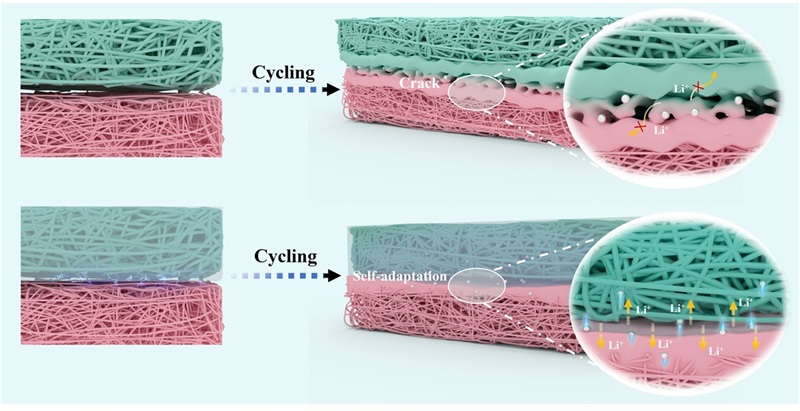

电池界面问题是当前电化学储能研究中的核心挑战之一,尤其在高能量密度锂氧气电池中尤为突出。不良的接触界面不仅会引起界面阻抗升高,还会导致锂离子传输路径不连续,严重制约电池的离子迁移动力学,从而降低倍率性能与循环稳定性。因而,开发和设计自适应界面结构,以动态调控界面状态并实现电极与电解质之间的稳定接触与连续的离子传输,已成为实现高性能电池的关键策略。

图1. Li+在界面的传输示意图。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

近期,郑州大学化工学院张彰副研究员与周震教授团队针对锂氧气电池中长期存在的界面调控难题,创新性地提出并构建了一种基于聚电解质功能化修饰的一体化联动结构 (IPC)。IPC通过连贯的架构设计与强静电吸附作用,实现了对“电解质-正极”界面的自适应调控,显著降低了界面阻抗,并能有效构建稳定、高效的离子/电子传输通道。

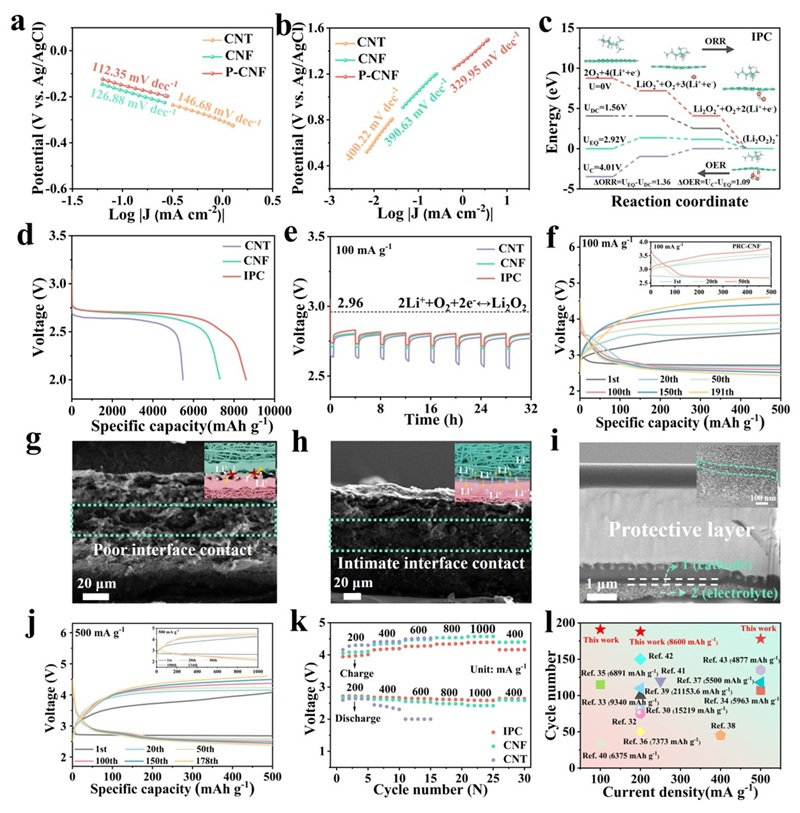

图2. IPC基锂氧气电池的电化学性能。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

得益于IPC结构在循环过程中的自适应界面演化能力,该结构可自发调节并持续维持电解质与正极之间的紧密接触。而且IPC结构能通过有效锚定阴离子,显著加快锂离子传输速率,促进形成富含无机组分的稳定SEI层,从而有效抑制锂枝晶的生长,实现均匀且稳定的锂沉积行为。这一动态调控行为与结构表征结果高度一致,充分验证了IPC结构在提升界面稳定性与电化学性能方面所展现出的显著协同增强效应,即使在高倍率条件下仍能保持优异的循环寿命。

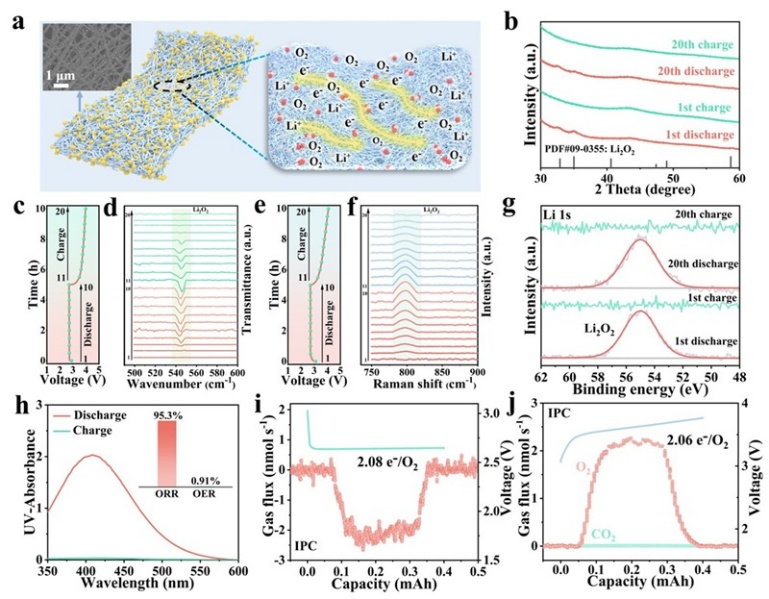

图3. IPC基锂氧气电池的可逆性分析。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

IPC结构中的含氮官能团有助于O2的快速扩散,为氧还原反应提供了有利的反应环境,进而诱导独特颗粒形貌的放电产物Li2O2沿着电极表面生长,并实现对活性位点的均匀占据。这不仅改善了放电产物的分布形貌,还增强了其与正极材料中富集活性中心之间的接触效率。通过界面调控,IPC结构显著提升了Li2O2的可逆形成与分解能力,有效抑制产物聚集和极化现象,从而提高了电池的能量效率和循环稳定性,展示了IPC结构在高性能锂氧气电池中的巨大潜力。

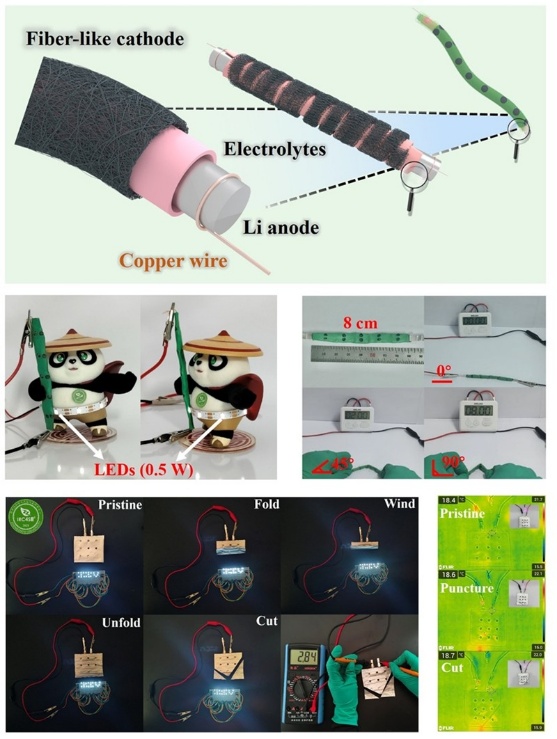

图4. 柔性Li-O2电池的应用。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

除了显著提升电化学性能外,IPC结构还赋予柔性锂氧气电池卓越的抗弯曲变形能力和安全性,充分体现了该结构在柔性电子器件等实际应用场景中的巨大潜力。此外,IPC结构凭借其高度可调的构建策略和良好的界面兼容能力,在其他固态电池体系中同样表现出良好的通用性与兼容性,展示了其在多元体系中应用的可行性,为界面工程的发展提供了新范式。

这一成果近期发表在Angewandte Chemie International Edition 上,文章的第一作者是郑州大学研究生吴京和时家伟。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Framework Integration for Adaptive Interfaces in Flexible Solid-State Lithium-Oxygen Batteries

Jing Wu, Jiawei Shi, Zhenzhen Li, Minghui Li, Kecheng Pan, Yaying Dou, Yun Tian, Zhang Zhang, Zhen Zhou

Angew. Chem. Int. Ed., 2025, DOI: 10.1002/anie.202507660

通讯作者简介

张彰:郑州大学化工学院副研究员、博士生导师,2016年毕业于南开大学材料物理与化学专业,获工学博士学位。以第一作者或通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.和Adv. Funct. Mater.等国际期刊发表论文30余篇。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金及河南省自然科学基金项目多项,主要研究方向为金属空气电池和固态电池。

周震:郑州大学化工学院院长、长江学者、享受国务院政府特殊津贴专家。主持国家重点研发计划项目课题和国家自然科学基金重点项目等研究,通过高通量计算、实验与机器学习相结合设计可再生能源存储与转化系统。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.和Adv. Mater.等期刊上发表论文350余篇,被引48000余次,h-index为125。2014-2023年连续11年入围“爱思唯尔”中国高被引学者榜。2018-2024年连续七年入选“科睿唯安”全球高被引科学家。2020年入选英国皇家化学会会士(FRSC)。现为Journal of Materials Chemistry A和Green Energy & Environment等期刊副主编、Journal of Power Sources编辑以及Batteries & Supercaps和《过程工程学报》等期刊编委,中国电子学会化学与物理电源技术分会第八届委员会委员、中国化学会理论化学专业委员会委员、中国自然资源学会资源循环利用专业委员会委员和河南省委决策咨询委员会委员。

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号